Calculateur de gravité de l'hémorragie sous-arachnoïdienne

Évaluer la gravité de l'hémorragie

Saisissez les informations sur l'état du patient pour évaluer la gravité de l'hémorragie sous-arachnoïdienne et obtenir des recommandations thérapeutiques.

Résultats de l'évaluation

Score totalScore Hunt-Hess : 0

Score Fisher : 0

Score total : 0

Recommandations thérapeutiques

Aucune recommandation disponible. Veuillez saisir les scores Hunt-Hess et Fisher.

Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) est l'une des urgences neurologiques les plus redoutées. Elle survient généralement lorsqu'un anévrisme dilatation anormale d'un vaisseau sanguin cérébral susceptible de se rompre se fissure et libère du sang dans l'espace sous-arachnoïdien. Cet article décortique le lien entre la HSA et les anévrismes, décrit les facteurs de risque, les méthodes de diagnostic et les options thérapeutiques les plus répandues en 2025.

Points clés

- La majorité des HSA sont causées par la rupture d’un anévrisme cérébral.

- Le dépistage précoce grâce à l'imagerie (CT, IRM, angiographie) améliore la survie de 30%.

- Les traitements endovasculaires (coiling) et chirurgicaux (clipping) sont complémentaires ; le choix dépend de la localisation et de la forme de l’anévrisme.

- Les scores de gravité comme Hunt‑&‑Hess et Fisher guident la prise en charge et le pronostic.

- Contrôler l’hypertension, le tabac et le cholestérol réduit le risque de formation et de rupture d’anévrisme.

Qu’est‑ce qu’une hémorragie sous‑arachnoïdienne?

La HSA correspond à une fuite de sang dans le liquide céphalorachidien qui baigne le cerveau. Le sang irrite les méninges, provoquant des maux de tête soudains décrits comme les «pires de la vie», une perte de conscience, ou des déficits neurologiques. Sans prise en charge rapide, la mortalité atteint 40% en trois mois.

Comment les anévrismes déclenchent‑ils une HSA?

Un anévrisme cérébral est une zone affaiblie de la paroi d’une artère intracrânienne qui se gonfle sous la pression sanguine. La plupart des ruptures se produisent dans la circulation antérieure du cercle de Willis, notamment aux niveaux des artères communicantes antérieure et postérieure. Lorsque la tension dépasse la résistance de la paroi, la petite déchirure libère du sang dans l'espace sous‑arachnoïdien, déclenchant une HSA.

Facteurs de risque majeurs

Plusieurs éléments augmentent la probabilité de développer un anévrisme ou de le voir se rompre:

- Hypertension artérielle chronique, qui affaiblit les parois vasculaires.

- Tabagisme, facteur oxidative qui détériore l’élasticité des vaisseaux.

- Antécédents familiaux d’anévrisme (risque 4‑6fois supérieur).

- Utilisation de substances illicites (cocaïne, amphétamines) qui provoquent des pics de pression.

- Polypolypésie congénitale, liée à des anomalies du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan.

Diagnostic rapide : les outils d’imagerie

Le diagnostic repose sur une combinaison d’examens, souvent réalisés en succession pour confirmer la source de l’hémorragie.

- Tomodensitométrie (CT) est la première ligne, capable de visualiser le sang dans les 6h qui suivent l’événement.

- L'angiographie par tomodensitométrie (angio‑CT) permets de localiser précisément l’anévrisme responsable grâce à un contraste injecté.

- Dans les cas où le sang n’est pas clairement visible, l'IRM ou l’angiographie par résonance magnétique (ARM) offrent une résolution supérieure du parenchyme cérébral.

- En cas de doute, l'angiographie cérébrale classique reste la référence de précision pour planifier le traitement endovasculaire ou chirurgical.

Évaluer la gravité : scores de Hunt‑&‑Hess et Fisher

Deux échelles dominent la classification de la sévérité :

- Le score Hunt‑&‑Hess (0‑5) mesure l’état neurologique du patient : de l’absence de déficits (0) à le coma profond (5).

- Le score Fisher (1‑4) quantifie le volume sanguin visible sur le scanner : plus le score est élevé, plus le risque de vasospasme est grand.

Ces scores orientent le timing du traitement et la surveillance en unité de soins intensifs.

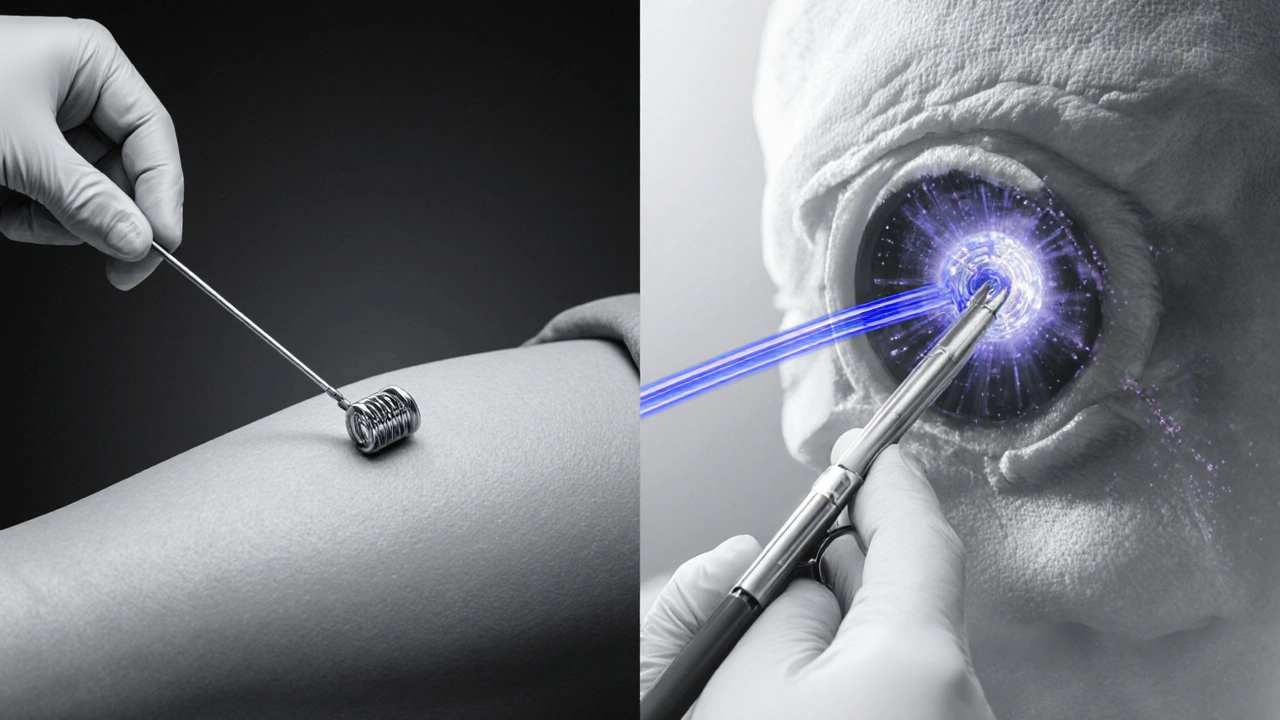

Options thérapeutiques : coiling vs clipping

| Critère | Coiling endovasculaire | Clipping chirurgical |

|---|---|---|

| Invasivité | Minimale - cathéter via l’artère fémorale | Ouverture crânienne (craniotomie) |

| Temps de récupération | 3‑5 jours hospitalisation | 7‑14 jours hospitalisation |

| Risque de récidive | 3‑10% (dépend de la morphologie) | 1‑5% |

| Eligibilité selon localisation | Bonne pour les anévrismes de la portion antérieure du cercle de Willis | Préférable pour les anévrismes de la base (basilar) ou très larges |

| Complications majeures | Thrombose du cathéter, migration du coil | Hémorragie peropératoire, infection du site opératoire |

Le choix dépend de l’âge du patient, de l’état neurologique (scores Hunt‑&‑Hess/Fisher) et de la configuration anatomique de l’anévrisme. En 2024‑2025, les neuro‑interventionnels ont progressé: les coils de nouvelle génération offrent une meilleure remplissage, réduisant le taux de récidive.

Gestion post‑opératoire et prévention du vasospasme

Après la prise en charge initiale, le suivi vise à éviter le vasospasme, une contraction des artères pouvant provoquer une ischémie secondaire. Les stratégies comprennent:

- Hydratation intensive (euvolemie) pendant les 14 premiers jours.

- Administration de nimodipine un bloqueur calcique qui réduit le risque de vasospasme à raison de 60mg toutes 4h.

- Monitoring continu de la pression intracrânienne et de la perfusion cérébrale via TCD (ultrasons Doppler transcrâniens).

- Re‑imagerie (CT ou IRM) au jour 7‑10 pour vérifier la résolution du sang et l’absence de nouvelles lésions.

Prévention primaire : dépistage des anévrismes asymptomatiques

Chez les patients à haut risque (antécédents familiaux, hypertendus, fumeurs), le dépistage peut sauver des vies. Les recommandations de 2025 suggèrent:

- Angio‑CT ou ARM pour les personnes de plus de 45ans ayant un facteur familial.

- Contrôle rigoureux de la tension artérielle (<140/90mmHg) et arrêt du tabac dès le diagnostic.

- Éducation sur les signes avant‑coureurs (maux de tête « en coup de tonnerre »).

Un anévrisme découvert avant rupture peut être traité de façon prophylactique par coiling ou clipping, diminuant le risque de HSA de 80%.

Scénarios cliniques illustrés

Cas 1 - Homme de 52ans, fumeur, pression 160/95 mmHg: Arrivée aux urgences avec un mal de tête brutal. CT montre du sang dans les espaces cisternaux. Angio‑CT révèle un anévrisme de 6mm sur l’artère communicante antérieure. Score Hunt‑&‑Hess = 2, Fisher = 3. Le neuro‑interventionnel réalise un coiling le même jour. Le patient quitte l’hôpital au jour 5, sans déficits.

Cas 2 - Femme de 68ans, antécédents d’hypertension, sans tabac: Présente une perte de conscience progressive. CT négatif, mais suspicion élevée. Angiographie conventionnelle montre un anévrisme de 12mm à la base du cerveau, forme irrégulière. En raison de la taille et de la localisation, le chirurgien préfère un clipping. L’opération dure 4heures; récupération prolongée, mais aucune récidive après 12mois.

Perspectives futures

Les recherches automatisées sur l’intelligence artificielle (IA) vont bientôt intégrer les données d’imagerie pour prédire la rupture d’anévrisme avec plus de 90% de précision. De plus, les dispositifs de coiling bio‑dégradables, en cours d’essai clinique, pourraient éliminer la nécessité d’un suivi à long terme.

Foire aux questions

Quelles sont les premières étapes à suivre en cas de suspicion de HSA?

Appeler immédiatement les services d’urgence, placer le patient en position assise ou semi‑assise, et éviter toute manipulation de la tête. Un scanner cérébral (CT) doit être réalisé dans les 6 premières heures pour confirmer la présence de sang.

Comment différencier une HSA d’une méningite aiguë?

Les deux partagent des maux de tête intenses, mais la méningite s’accompagne souvent de fièvre, de photophobie et de raideur de nuque sans hémorragie visible sur le scanner. Une ponction lombaire (si le CT est négatif) aide à identifier l’infection.

Le coiling est‑il toujours préférable au clipping?

Non. Le choix dépend de la morphologie de l’anévrisme, de son emplacement et de l’état général du patient. Certains anévrismes larges ou situés à la base du cerveau restent mieux traités par clipping.

Quel suivi est recommandé après un traitement d’anévrisme?

Un contrôle par IRM ou angio‑CT à 3mois, puis à 12mois, et enfin tous les 2‑3ans. La surveillance clinique inclut la prise de nimodipine pendant 14jours et le suivi des pressions sanguines.

Peut‑on prévenir complètement les HSA?

La prévention totale n’est pas réaliste, mais la réduction des facteurs modifiables (hypertension, tabac, alcool excessif) diminue fortement le risque de formation et de rupture d’anévrisme.

Christine Amberger

octobre 15, 2025 AT 13:06Ah super, encore un article qui prétend tout savoir sur les anévrismes, quelle originalité 🙄

henri vähäsoini

octobre 15, 2025 AT 13:08Le diagnostic précoce repose sur le CT dans les six premières heures, puis l'angio‑CT permet de localiser l’anévrisme avec précision. Une prise en charge rapide diminue la mortalité d’environ 30 %.

Winnie Marie

octobre 15, 2025 AT 13:10Voilà un texte qui se veut complet mais qui, en vérité, ne fait que surfer sur le flot de la littérature médicale sans jamais sonder la profondeur du sujet.

Stéphane Leclerc

octobre 15, 2025 AT 13:11Il faut encourager la prévention : contrôler la tension artérielle, arrêter le tabac et proposer l’angio‑CT aux patients à risque. Chaque geste compte pour éviter la catastrophe.

thibault Dutrannoy

octobre 15, 2025 AT 13:13Tout le monde peut contribuer à la sensibilisation, même en partageant cet article sur les réseaux pour que plus de personnes connaissent les signes avant‑coureurs.

Lea Kamelot

octobre 15, 2025 AT 13:15La hémorragie sous‑arachnoïdienne reste une urgence redoutée par les neurologues, car la rapidité d’intervention influence directement le pronostic.

Dès l’apparition d’un mal de tête soudain, qualifié de « coup de tonnerre », il faut imaginer une possible rupture d’anévrisme.

Le premier geste doit consister en une tomodensitométrie sans contraste, qui, dans les six premières heures, révèle la présence de sang dans les espaces sous‑arachnoïdiens.

Si le CT montre une hémorragie, on enchaîne sans délai avec une angiographie par tomodensitométrie (angio‑CT) afin de localiser avec précision le foyer d’anévrisme.

Dans les cas où le sang est peu abondant ou que le premier examen ne précise pas l’origine, une IRM ou une angiographie par résonance magnétique (ARM) devient indispensable.

Une fois l’anévrisme identifié, le choix entre coiling endovasculaire et clipping chirurgical dépend de multiples critères, notamment la taille de l’anévrisme, sa morphologie, ainsi que la localisation au niveau du cercle de Willis.

Le coiling, moins invasif, implique l’insertion d’un cathéter via l’artère fémorale, puis le déploiement de spirales de platine qui créent une embolisation du sac anévrysmal.

Le clipping, en revanche, nécessite une craniotomie, le placement d’un clip métallique et le retrait du sac, offrant ainsi un taux de récidive légèrement inférieur dans les anévrismes larges ou basiliers.

Les deux techniques requièrent une surveillance intensive, notamment la prévention du vasospasme par hydratation adaptée et l’administration de nimodipine.

Le vasospasme, qui survient généralement entre le troisième et le quatorzième jour, représente la principale cause de détérioration neurologique secondaire.

Les contrôles transcrâniens Doppler (TCD) permettent de détecter précocement une vasoconstriction, et le traitement ciblé peut alors être ajusté.

En plus du traitement aigu, la prévention primaire par le dépistage des anévrismes chez les patients à risque – hypertension, antécédents familiaux, tabagisme – demeure un pilier essentiel.

L’angio‑CT ou l’ARM sont recommandés à partir de 45 ans chez les sujets présentant au moins un facteur de risque majeur.

Un suivi longitudinal, avec imagerie de contrôle au jour 7‑10 post‑intervention, assure la détection de toute récidive ou complication anatomique.

Enfin, l’éducation du patient et de son entourage sur les signes d’alerte, ainsi que la gestion rigoureuse des facteurs de risque cardiovasculaires, contribuent à réduire de façon significative le taux de nouvelles ruptures.

En synthèse, la combinaison d’un diagnostic précoce, d’une prise en charge adaptée et d’une prévention proactive constitue le meilleur moyen d’améliorer le pronostic des victimes d’hémorragie sous‑arachnoïdienne.

Hélène Duchêne

octobre 15, 2025 AT 13:16👏 Super article ! J’aime la clarté des explications, et les emojis rendent le tout plus 🙂 accessible à tous.

Dominique Dollarhide

octobre 15, 2025 AT 13:18Si l'on considère la HSA comme le reflet d'une fragilité du corps, alors chaque vaisseau fissuré serait le symbole d'un paradox: la vie qui s'écoule dans le sang même qui la menace. Cest dans ces moments que la medecine devient presque un art, un battle entre le temps et le destin

Louise Shaw

octobre 15, 2025 AT 13:20Franchement, le texte aurait pu être plus concis.

Emilia Bouquet

octobre 15, 2025 AT 13:21Continuez à partager ces infos, c’est vital pour sauver des vies 😊

Moe Taleb

octobre 15, 2025 AT 13:23En plus de contrôler l’hypertension, il est recommandé d’adopter une alimentation riche en oméga‑3, de pratiquer une activité physique régulière et d’éviter le stress chronique, car tous ces facteurs influencent la santé vasculaire.

Sophie Worrow

octobre 15, 2025 AT 13:25Il faut que chacun prenne ses responsabilités : les médecins doivent proposer le dépistage, les patients doivent suivre les traitements, et les institutions doivent financer la recherche sur les nouvelles techniques de coiling.

Gabrielle GUSSE

octobre 15, 2025 AT 13:26Ce post est un véritable feu d’artifice d’informations, mais sans le contrôle du flow, on se noie dans le jargon comme dans une SA massive, chaque ligne crie “urgency” comme une sirène hypermétrope qui désespère.

Dominique Orchard

octobre 15, 2025 AT 13:28Vous avez bien fait de lire cet article, continuez à vous informer, chaque connaissance vous rend plus fort dans la lutte contre les anévrismes.

Bertrand Coulter

octobre 15, 2025 AT 13:30Exact, le CT rapide et l’angio‑CT sont cruciaux, il faut les mettre en place dès l’arrivée du patient à l’hôpital.